技術情報コロナ放電 パワースイッチング回路に潜む故障の原因

1. はじめに

コロナ放電(部分放電)は昔から知られていましたが、最近急に問題が出てきました。その理由は、電子技術の進化と省エネルギー化の要求によって、インバータ回路が急速に普及したことと関係があります。

直流電圧や50/60Hzであってもコロナ放電していますが、1サイクルあたり数ピコ・クーロンという小さなエネルギーであるため劣化は無視できました。

50Hzに対してスイッチング周波数50kHzでは1000倍の放電エネルギーが消費されることになります。

分かりやすく言い換えれば、50Hzで使用したとき100年の寿命がある部品を、50kHzで同じ電圧で使用した場合には、1か月の寿命しかない計算になります。

2. インバータを使った製品には、コロナ放電が潜んでいる

「コロナ」という言葉は親しみやすく、よく耳にする言葉ですがコロナ放電となると電子技術者であっても、ほとんど関心がないように思われます。

しかし省エネルギーを目標にしたインバータ回路の進歩が、コロナ放電の温床になっています。高電圧のプリント基板、コネクタ、接続ケーブルをはじめ、マイナス・イオン発生器、高電圧のスイッチング電源、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、電気自動車のインバータ・モータなどはコロナ放電による絶縁の劣化が寿命を左右します。

また、300V以上の電圧が加わる部品、例えばフォトカプラの入力/出力間、高電圧リレーの接点間、アイソレーション・トランス、プリント基板、コネクタなども要注意です。

絶縁物の吸湿や表面の汚損によっては、沿面放電が起こります。写真1は汚損による沿面放電の様子です。

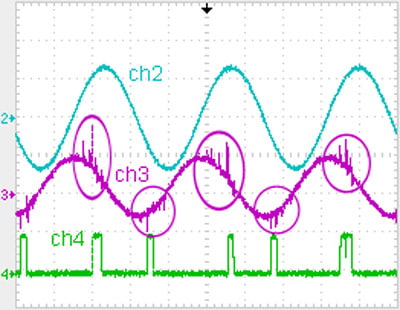

沿面放電とは、図1に示すように、絶縁板の表面上に、両電極がある場合、放電は空気中を直結せずに誘電体の表面に沿って放電する現象をいいます。

すなわち、火花放電を起こす(=コロナ放電を開始する)電圧Vs(詳細は後述)より低い電圧で放電するということです。

沿面放電もコロナ放電の一種と考えられています。トランスのボビンなど絶縁物の表面をなめるように放電が進行するものです。

トランスの高圧端子と低圧端子間が15mm以上ある場合でも沿面放電が続いてトラッキングを起こした例を見たことがあります。誘電率が高い絶縁物ほど沿面放電電圧は低下します。また、背後電極がある場合[図1(b),(c)]にはさらに低下し、電極の間隔が離れていても沿面放電する場合があります。

一般のトランスのボビン上の端子や、プリント基板上のパターン(銅箔)は図1(a)に相当しますが、プリント基板側にフェライト・コアがあったり、パターンの裏側に他のパターンがあったりすると、図1(b),(c)の状態となり放電電圧が低下します。

3. コロナ放電と絶縁破壊

コロナ放電(部分放電)の中では電子が陽極に引付けられて加速し、超高速になって衝突した空気の分子から次々と電子をたたき出し、イオン化しています。この時、オゾン(O3)を発生する作用があります。

オゾンは強い酸化力を持つ気体なので、絶縁物を除々に酸化して劣化させます。また、高速の電子やイオンは絶縁物に衝突して表面を削っていく作用もあります。

また、コロナ放電によって発熱もあるため、これらの複合作用によって絶縁は除々に劣化し、ついに絶縁破壊し、火花放電を起こします。

しかし、コロナ放電は、非常に微弱な放電です。そしてほとんどの回路の動作波形は正常です。従って、製品検査では異常を検出できず、検査合格となってしまいます。

また、コロナ放電のエネルギーは1サイクル当り数ピコ・クーロンしかありませんが、数か月蓄積した絶縁の劣化は、恐ろしいものがあります。

4. コロナ放電の検出方法

コロナ放電に伴って次のような現象が起こりますので、そのどれかを使ってコロナ放電の有無を検出します。

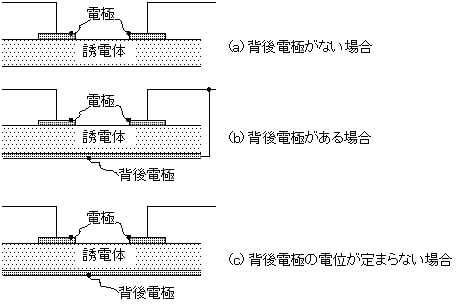

ch2 ;4kV/div, ch3 ;5mA/div, ch4 ;5V/div, 5ms/div

ch2: 印加電圧3.7kVrms,60kHz

コロナ放電があっても高圧波形は正常。UL3239、DC20kV耐圧のシリコーン高圧電線でも3.7kVrmsでコロナが発生する。

ch3: 電流波形

負荷が容量成分のため、電流は90°位相が進んでいる。○で囲んだ部分がコロナ放電電流パルス。

ch4: コロナ検出を示すカウンタの波形

コロナ放電があるたびにカウンタ・パルスが発生している。

- コロナ放電パルスが発生する

コロナ放電パルスは、パルス幅数ns 、ピーク電流が数mA程度のランダムのパルスで、周波数成分は、数百kHzから数GHzまで非常に広帯域に分散しています。

従来の部分放電試験器も、当社のコロナ放電試験器<CORONA-i XTシリーズ>もこのパルス信号を検出しています。

実例として、図2にコロナ試験器XT-330によるコロナ放電電流のモニタ波形を示します。

このテストは、DC20kV耐圧のシリコーン被覆電線ですが、3.7kVrmsでコロナ放電が発生しています。 - 電波が発生する

パルス電流に伴って電波輻射がありますので、アンテナで電波を受信してコロナの有無を検出することが出来ます。非接触でコロナ検出ができますが、電波の輻射方向とアンテナの方向を合せる必要があります。三菱電機製のアンテナが発表されています。(平成20年電気学会全国大会2-012)

- 弱い光が発生する

大変弱い光ですが、暗室で見ることができます。コロナの発生の部分を特定することができる点がよい所ですが、内部で発生したコロナは目視できない欠点があります。

- オゾン(O3)が発生する

特有のオゾン臭がありますので、注意しているとコロナ発生に気が付きます。測定器が無い時代にはコロナ検出の有効な手段でした。しかし、オゾンは酸化力が強く癌の原因であると言われているので、吸入しないように注意する必要があります。

- 音が発生する場合がある

音響振動でコロナを検出する方式もありますが、コロナによっては音が出ない場合もありますので、検出方法としては信頼性に欠けます。

5. 今までの絶縁の常識は忘れよう

5-1 DC耐電圧は信用できない

DC耐電圧とコロナ放電開始電圧とは一般的に大幅に違います。図2からわかるように、DC20kV耐圧のUL3239規格の電線でも、60kHz、3.7kVrmsでコロナが出てしまいます。DC耐電圧は信用できません。コロナ試験器で測定しておく必要があります。

5-2 絶縁耐圧試験とコロナ放電試験は異なる

写真2にマグネット・ワイヤのツイストペア(2本の線を撚りあわせたもの)のコロナ放電試験のようすを示します。このマグネット・ワイヤは50Hzで行う絶縁耐圧試験では3kVrms以上の耐圧がありました。70kHzでコロナ放電試験を行ったところ700Vrmsでコロナ放電が始まり、990Vrmsを加えると3秒でショートしてしまいました。直流や50/60Hzで行う絶縁耐圧試験では不十分でコロナ放電試験を行うことが必要であることがわかります。

テストのようす

3.8秒後にマグネット・ワイヤはショートした

5-3 絶縁板は放電対策にならない

UL対応で一般的に行われている放電対策は、コロナ放電に対して有効でしょうか。

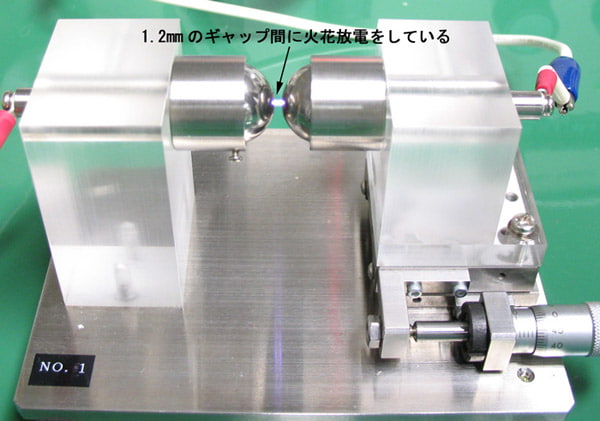

写真3(a)は間隔1.2㎜の球ギャップに、70kHz、6kVrmsを加えて火花放電を起こしているようすです。写真3(b)は放電防止のために、ギャップに1.0㎜厚のフェノール積層板を入れました。フェノール積層板の耐電圧は、16kV/㎜ですのでULなどの放電対策はこれで万全のはずです。確かに火花放電は止まりました。しかしよく見ると、電極の先端に猛烈なコロナが出ています。この時のコロナ放電は非常に強力なので、ほんの10秒後にフェノール積層板は写真3(c)のように焼けてしまいました。放電対策として、絶縁板は役に立たないと言うことです。

実験のようす

ギャップに厚さ1.0mmのフェノール積層板を挟んで火花放電を防止したが・・・

たった10秒後にフェノール積層板は変形してしまった

5-4 絶縁物は誘電体である

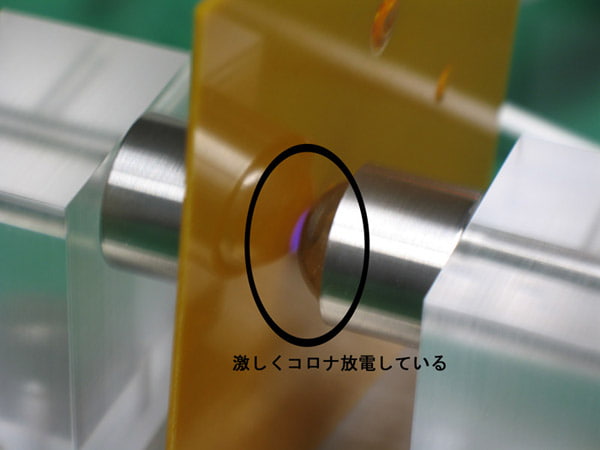

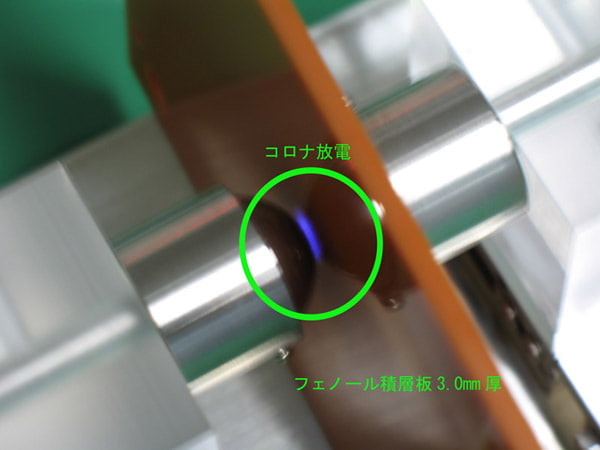

球ギャップを3.2㎜に広げて70kHz、5kVrmsを加えています。写真4(a)。ギャップが十分に広いのでコロナ放電も火花放電も起こしません。従って、そのままで火花に対してもコロナに対しても絶縁は十分だったのですが、さらに確実に絶縁したいと考え、このギャップに厚さ3㎜の絶縁板(フェノール積層板)を入れました。ところが写真4(b)のように、激しくコロナ放電を起こしてしまいました。

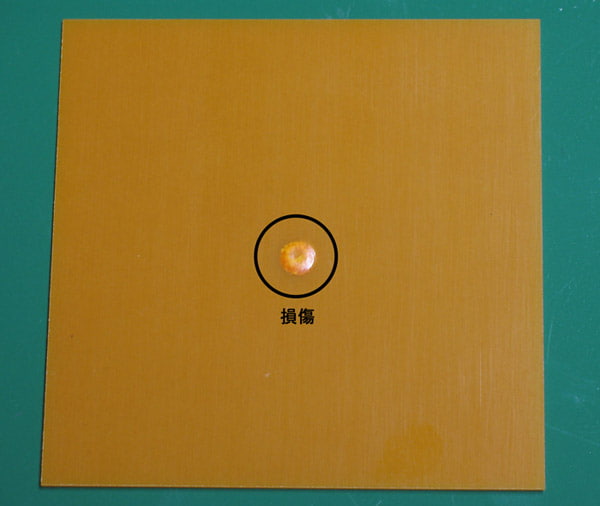

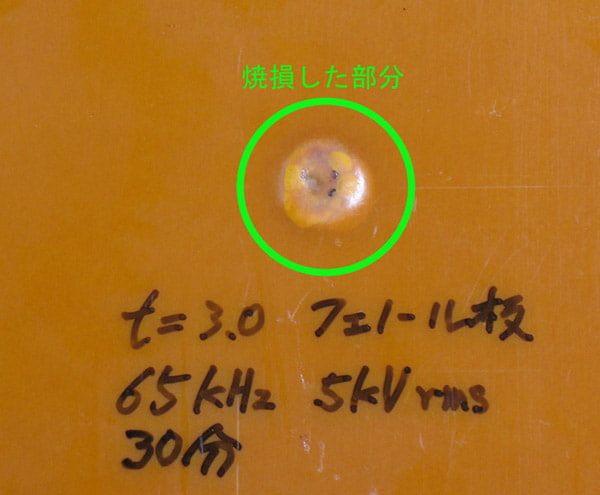

絶縁板のつもりでも、コロナ誘電板になってしまいました。30分後に、フェノール板は写真4(c)のように焼けてしまいました。絶縁物と考えるよりも、誘電体として考える必要があります。トランスのボビンを考えるとき、大変困った問題となります。

ギャップ3.2mmの場合5kVrmsを印加しても放電しない

放電しないギャップに厚さ3.0mmの絶縁板を入れるとコロナ放電が始まった

厚さ3.0mmのフェノール積層板が焼けてしまった

6. コロナ放電とは何か

6-1 正体は気体の電離

このように得体の知れないコロナ放電ですが、その正体は火花放電と同じ、気体の電離(イオン化)です。気体に一定以上の電界をかけるとイオン化します。

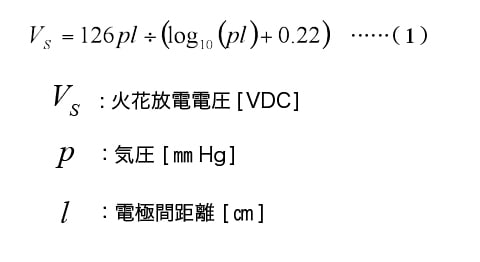

平行平板電極に電圧をかけた時、火花放電を起こす電圧Vsは空気中の場合、次式で表されます。(大木正路 : 高電圧工学P.57 [ISBN4-8375-0506-6])

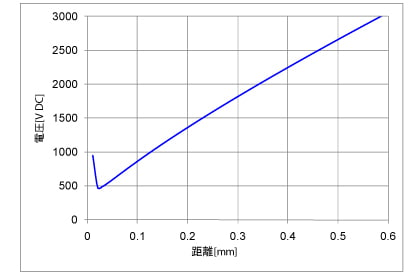

式(1)を1気圧の空気についてグラフ化したのが図3です。電極間がイオン化した空気で満たされた時、全路放電(火花放電)が起こります。

電極間に絶縁板を入れた場合、電流は絶縁板で阻止されるので火花放電は起こりませんが、電界は阻止されないので、気体の部分は電離します。これを部分放電と言い、代表的なコロナ放電です。ここで注意すべきことは、絶縁板で電流は阻止できるが、電界は阻止できないと言うことです。むしろ絶縁板(誘電体)を入れることによって(誘電体の誘電率は空気よりも大きいので)空気中の電界は強くなるのです。

これが5-4でコロナ放電が起きた理由です。

式(1)のVsは、火花放電が発生する電圧です。それは空気が電離する電界を与える電圧です。電離した空気が全路放電(火花放電)になるか、部分放電(コロナ放電)になるかは、電極間の形状によります。すなわち、Vsはコロナ放電開始電圧と同じです。

上記は平行平板電極の場合です。針電極の場合は、先端部分だけ電界が集中して、そこにコロナ放電が起こりやすくなります。実際にはトランスの端子などのとがった部分で放電します。

6-2 発生原理

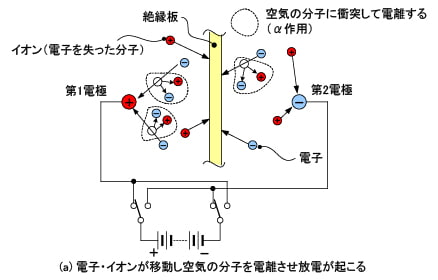

コロナ放電の発生の原理を図4によって説明します。空気中には紫外線や宇宙線などによって、わずかですがイオンや遊離電子があります。そこで、図4(a)のように電極に電圧を与えると電子は陽極に、陽イオンは陰極に向かって移動します。

電界を強くすると電子は高速に移動し、空気の分子に衝突する度に電子をたたき出して、分子をイオン化します。陽極には電子が流れ込み、陰極には陽イオンが流れ込みます。これがコロナ放電です。

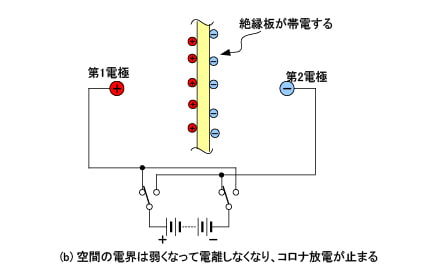

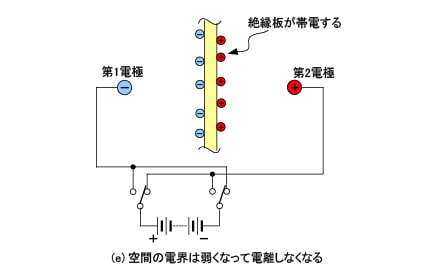

しかし、図4(b)のように絶縁板上には次第に帯電が起こり、それによって空間電界は弱くなるので放電は止まります。

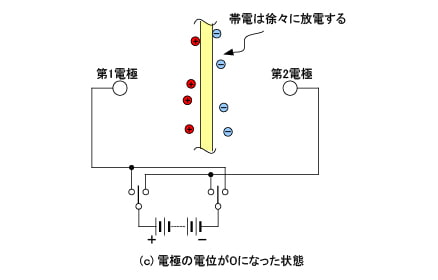

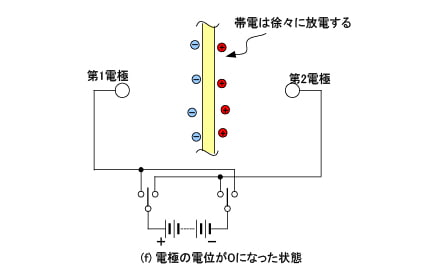

直流電圧を電極に加えた場合は、スイッチをONした直後の一瞬だけ図4(a)の状態でコロナ放電が起こりますが、以後図4(b)のようなコロナ・フリーの状態になるので、コロナによる劣化は、ほとんどないと言えます。また直流電流をON/OFFした状態を考えてみましょう。印加電圧を図4(c)のようにOFFしても、絶縁板に帯電した電荷はなかなか放電しないので、再度ONした時図4(a)にはならず、図4(c)→(b)→(c)→(b)を繰り返すのでコロナ放電にはなりにくいです。

また、このことから同一極性電圧の繰り返し印加は、コロナ放電の検査には不向きなことがわかります。

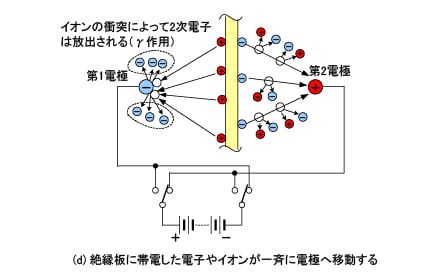

交流電圧を電極に印加した場合は、図4(a)→(b)→(c)→(d)→(e)→(f)の繰り返しとなります。注意したいのは図4(c)から図4(d)に切換わった瞬間、絶縁板に帯電した電子や陽イオンは一斉に電圧が逆転した電極目がけて殺到します。

そして、電子は衝突した空気の分子を陽イオン化し(α効果と言う)また陽イオンは電極に衝突して2次電子を放出します(γ効果と言う)。

図4(f)から図4(a)に切換わった時にも、大きなコロナ放電が起こることを理解できると思います。

6-3 外乱ノイズ波形との区別

以上の説明から理解できることですが、コロナ放電は交流電圧の極性が逆転した瞬間、図4(a)及び図4(d)から電圧が増加している間だけに発生します。電圧が一定電圧を保っている間、図4(b)及び図4(e)や下降中、図4(c)及び図4(f)には起こりません。

図2を見て下さい。電圧波形の増大している時だけに、コロナ放電電流パルスが出ています。(コロナパルスは電流波形の下降部に出ているが、それは負荷が容量性のため、電圧に対して電流の位相が90°進むためである)。

コロナ放電電流パルスは図2で見えるように、外乱ノイズと区別しにくい波形をしていますが、電圧波形と比較して見ることで、本当のコロナ放電電流パルスを検出しているか、外乱ノイズを誤検出しているか、確認することができます。また、コロナ放電の電流は電極に加えた電圧の方向に流れます。

電圧の極性が反転すれば、電流方向も当然反転します。しかし、外乱ノイズは印加電圧とは関係なく、方向も正負ほぼ対称に発生しますので、コロナ放電電流パルスとノイズを分離することができます。

図4 コロナ放電の発生原理

6-4 コロナ放電エネルギーは周波数に比例する

交流電圧の印加では、図4(a)~図4(f)を1サイクルとして、これの繰り返しとなります。1サイクルごとに発生するコロナ放電エネルギーは同じですから、50Hzでは毎秒50回のコロナ放電サイクルがありますし、50kHzでは毎秒50,000回の放電サイクルとなります。

もし、コロナによる絶縁体の劣化が放電エネルギーと比例するならば、50Hzで使用して100年の寿命があるものを50kHzで使用した場合、寿命は1か月しか無いことになります。従って、高周波になるほどコロナ放電に注意しなければなりません

7. マグネット・ワイヤの耐コロナ寿命テスト

マグネット・ワイヤの耐コロナ寿命は写真3に示したツイスト・ペアで行いました。表1は、コロナ開始電圧よりも約20%高い電圧でテストしました。コロナ開始電圧は、周波数にほとんど関係無いようですが、寿命は周波数が高いほど短い結果がでました。

使用マグネット・ワイヤ 2UEW φ0.26

| テスト周波数 | コロナ開始電圧 | 寿命(テスト電圧550Vrms) |

|---|---|---|

| 17kHz | 470Vrms | 638秒 |

| 35kHz | 480Vrms | 342秒 |

| 70kHz | 480Vrms | 156秒 |

8. コロナ放電の対策

コロナ放電は強電界による気体のイオン化です。従って強い電界を起こさないような設計が重要です。

式(1)が基本ですが、この式は平行平板電極についての式です。実際の電極の形状は曲線的であり、発生する電界も一様ではないので、式(1)を基本として拡張して理解する必要があります。

まずコロナ放電試験器でコロナ放電が発生する部分を確認することから始めます。そして、その理由を推測し、それぞれの対応を行います。主な対策方法を次に記します。

対策1

電極間の距離は最低でも式(1)を満たす必要があります。電極間に誘電体がある場合は、誘電率の効果により周囲の電界強度が上昇するので、注意して下さい。また、コアが導電性の場合、コアを経由してコロナ放電することが多々見られます。

EEコアの場合、高電圧部のコアと低電圧部のコアを分離して絶縁したり、高電圧部のコイルとコア間の距離を大きくすることが有効です。

対策2

電極の先端が尖っていると、その先端に電界が集中してコロナ放電が起こります。端子先端とシャーシ間でコロナ放電が起こる時は、絶縁板をシャーシとの間に入れてもコロナ対策にはならない(理由は前述)ので端子先端を切るか、シャーシとの取付間隔を広げる必要があります。

対策3

コロナ放電は、気体のイオン化によって起こります。従って気体が無ければ放電しません。

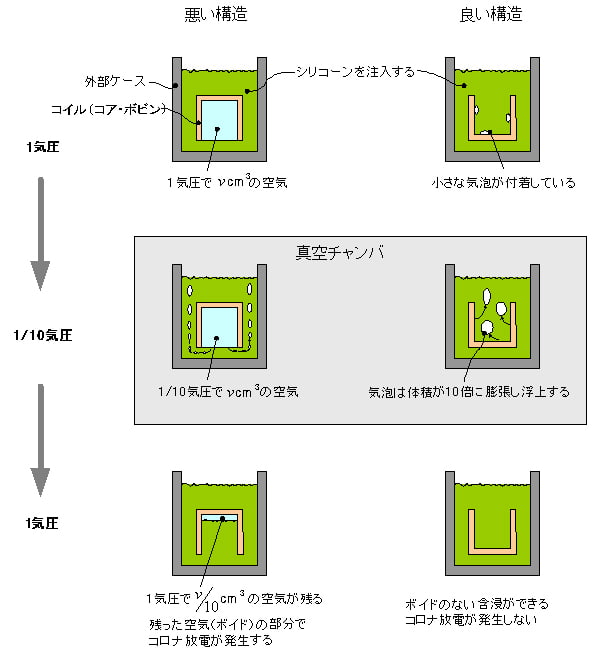

シリコーンやエポキシを真空含浸すると、非常に効果があります。しかし内部に気泡(ボイド)が少しでも残ると、その部分にコロナ放電が起こるので、空気が抜けやすい構造を考えることが重要です。

図5では理解しやすいように真空度を1/10気圧にしましたが1/100気圧、1/1000気圧にしても悪い構造ではボイドはなくなりません。コアとボビンの形状に空気だまりができないように工夫してください。

また、コイルの巻き始め、巻き終りと端子間を長くすると、引出し線の部分だけが高電界となってコロナ放電することがあります。そのような局部的な場合には、その部分だけシリコーンをポッティングすると良いでしょう。

対策4

沿面放電もコロナ放電の一種として考えられており、またコロナ試験器で検出することができますが、対策については残念ながら、役に立つ解説書を見たことがありません。ボビン(誘電体)に立てたピン間が、20㎜以上あるにもかかわらず、2kVrms位で沿面放電を起こしたことがありますので、試験器で必ずテストされることが必要です。

ULの対策には、フェノール積層板(ベークライト)をよく使いますが、沿面放電には弱いように感じていますので、測定冶具などにはテフロンかポリアセタールをお勧めします。

レンタル

お気軽にアドフォクス計測器をご利用いただけるよう、

Corona-i XTシリーズのレンタルサービスをしております。

お電話でのお申込みや商品に関する不安や疑問もお気軽にどうぞ。